Chi Siamo

Il Presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Sen. Daniele Gaetano Borioli

L’Associazione Memoria della Benedicta è una associazione senza scopo di lucro, composta dalla Provincia di Alessandria, dalla città Metropolitana di Genova, dal Comune di Alessandria, di Genova, di Bosio, di Novi Ligure, di Ovada e da più di 40 piccoli comuni siti tra la Provincia di Alessandria e Genova.

Inoltre fanno parte della nostra Associazione gli l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ILSREG) e l’ istituto per la storia della resistenza e della societa’ contemporanea in provincia di alessandria “Carlo Gilardenghi” (ISRAL).

L’ANPI provinciale di Alessandria e quella di Genova.

L’ANED sezioni di Genova e Alessandria.

Il consiglio direttivo vede attualmente in carica:

Rappresentante per la Provincia di Alessandria Daniele Borioli

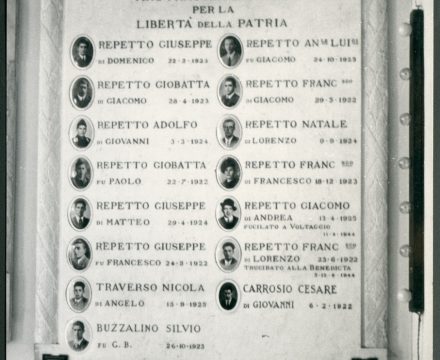

Rappresentante per la Città metropolitana di Genova Laura Repetto

Rappresentante per il Comune di Alessandria Gian Paolo Lumi

Rappresentante per il Comune di Genova Arianna Viscogliosi

Rappresentante per il Comune di Ovada Antonio Di Cristo

Rappresentante per il Comune di Novi Ligure Stefano Leardi

Rappresentante per ISRAL Mariano Santaniello

Rappresentante per ILSREG Giacomo Ronzitti

Rappresentante per ANPI Genova Massimo Bisca

Rappresentante per ANPI Alessandria Roberto Rossi

Il Presidente attualmente in carica è Daniele Borioli

Il vice-presidente è Giacomo Ronzitti

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci è Stefano Persano, sindaco di Bosio

Tutta una serie di volontari e collaboratori rendono possibili con il loro impegno e la loro generosità, le attività che l’Associazione organizza.

Alcuni dei collaboratori dell’ Associazione Memoria della Benedicta ad Albera Ligure, dopo un’ iniziativa al Museo G.B.Lazagna di Rocchetta Ligure